CO₂ (Kohlendioxid)

Die eingeatmete Luft besteht im Wesentlichen aus 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Kohlenstoffdioxid (chemische Abkürzung: CO2) macht nur 0,004% der eingeatmeten Luft (= Konzentration in der Außenluft) aus. In der Lunge wird aus dem Körper Kohlenstoffdioxid abgegeben und Sauerstoff aufgenommen. Deshalb enthält die ausgeatmete Luft 4% Kohlenstoffdioxid und nur noch 17% Sauerstoff. Diese ausgeatmete Luft wird als „verbraucht“ wahrgenommen. Atmung und Ausdünstungen des Menschen sind wesentliche Quellen von Verunreinigungen der Innenraumluft. Der Anstieg der Kohlendioxidkonzentration korreliert mit dem Geruchsintensität menschlicher Ausdünstungen (bei Abwesenheít anderer CO2-Quellen).

Der CO2-Gehalt der Zimmerluft ist somit ein guter Indikator für die Qualität der Luft in einem Raum. Durch die ausgeatmete Luft steigen die Kohlenstoffdioxid-Werte in geschlossenen und schlecht gelüfteten Räumen schnell an: In 3,5 bis 4 Quadratmeter großen geschlossenen Raum mit einer einzigen Person klettert der CO2-Gehalt in nur 45 Minuten von 500 ppm auf über 1000 ppm. Mit der CO2-Konzentration steigen auch die Verunreinigungen durch den menschlichen Stoffwechsel parallel an. Der Chemiker und erste deutsche Hygieniker Max Pettenkofer legte 1858 eine anzustrebende Obergrenze für Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft von 1.000 ppm (= 0,1 Vol.%). fest (sog. Pettenkofer-Zahl). Innenluft mit CO2-Werten oberhalb dieses Wertes konnte lt. Pettenkofer zu Recht als schlecht bezeichnet werden. 1994 wurde in der DIN 1946 dann die Obergrenze für Raumluft auf 1500 ppm CO2 vorgegeben, wobei eine Begründung für diesen Wert nicht gegeben wurde. In der DIN 13779 wurde 2005 dieser Grenzwert durch eine differenziertere Bewertung ersetzt (Tabelle 1) . Sowohl DIN 1976 als auch DIN 13779 gelten bzw. galten aber nur für Räume mit raumlufttechnischen (RLT)-Anlagen.

Tabelle 1 Klassifizierung der Raumluftqualität nach DIN 13779 (IDA = Indoor Air)

| Raumluftkategorie | Beschreibung | CO2-Konzentration in der Innenraumluft (ppm) |

| IDA 1 | Hohe Raumluftqualität | < 800 |

| IDA 2 | Mittlere Raumluftqualität | > 800 — 1000 |

| IDA 3 | Mäßige Raumluftqualität | > 1000 ‑1400 |

| IDA 4 | Niedrige Raumluftqualität | > 1400 |

Zum Einfluss der CO2-Konzentration in Unterrichtsräumen gibt es verschiedene Studien und Empfehlungen aus dem In- und Ausland. Myhrvold et al. untersuchten 1996 an Schülern im Alter von 15–20 Jahren den Einfluss verschiedener Kohlendioxidkonzentration (601 bis 3827 ppm). Die objektivierbaren mentalen Leistungen nahmen zwar mit steigender CO2-Konzentration ab, dieser Zusammenhang konnte statistisch aber nicht gesichert werden. Subjektive Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Konzentrationsschwäche gaben die Schüler bei CO2-Konzentrationen über 1500 ppm an. In einer Studie aus Bremen von Tiesler et al. aus dem Jahre 2008 wurde durch Lüftungsinterventionen die CO2-Konzentration in drei Schulen von 1440 ‑950 ppm auf 1000 — 790 ppm gesenkt werden. Die Autoren sahen darunter eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der untersuchten Schüler um 8 ‑14%. Dabei wurde die statistische Signifikanz nicht geprüft. die Interventionsstudie von Wargocki und Wyon aus dem Jahre 2006 geht in die gleiche Richtung. Eine Absenkung der mittleren CO2-Konzentration von CO2 von 1300 auf 900 ppm bzw. der mittleren Spitzenkonzentration von 1700 auf 110 ppm führte zu einer signifikanten Leistungssteigerung bei Schulkindern. Die European Collaborative Action (ECA) kommt aufgrund von Modellberechnungen 1992 zu dem Ergebnis, dass ab 1000 ppm mit etwa 20% und ab 2000 ppm CO2 mit 36% unzufriedenen Raumnutzern zu rechnen. Finnische, norwegische, schwedische und dänische Empfehlungen gehen von maximal 1000 — 1200 ppm CO2 in Innenräumen von Schulen, Kindertagesstätten und Büroräumen als Obergrenze aus. Die Vorgaben in Österreich und Großbritannien gehen in die gleiche Richtung. Die Konzentration von CO2 in Räumen werden im Hinblick auch auf Körpergerüche als wichtiger Indikator für adäquate Lüftungsraten genommen. Es wurde deshalb der Begriff der hygienischen Leitwerte für Räume vorgeschlagen. In Tabelle 2 werden diese Bewertungen der sog. Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamtes von CO2-Konzentrationen in Innenräumen aufgeführt.

Tabelle 2. Leitwerte für die hygienische Bewertung der CO2-Konzentration in der Innenraumluft.

| CO2-Konzentration (ppm) | Hygienische Bewertung | Empfehlungen |

| < 1000 | Hygienisch unbedenklich | Keine Maßnahmen |

| 1000 — 2000 | Hygienisch auffällig | Lüftung verbessern |

| > 2000 | Hygienisch inakzeptabel | Lüften! Belüftbarkeit des Raumes prüfen, ggf. weitergehende Maßnahmen |

An Arbeitsplätzen, die den Regelungen der Gefahrstoffverordnung unterliegen, gilt ein Grenzwert von 5000 ppm CO2. Bei CO2-Konzentrationen von 45.000 bis 75.000 ppm wurden in der Studie von Sayers et al. aus dem Jahre 1989 eine Verlangsamung der Denkleistung bei 65.000 ppm beobachtet aber keine Beeinträchtigung des logischen Denkens und des Kurzzeitgedächtnisses. Yang et al. fanden 1997 bei Versuchen bei 25.000 ppm eine Beeinträchtigung bei der Wahrnehmung kohärenter Bewegungen. Manzey und Lorenz. exponierten bei Raumfahrt-Kandidaten 1998 die Probanden bei einem 26-tägigen Aufenthalt in einer Tauchkammer CO2-Konzentrationen von 7.000 bzw. 12.000 ppm. Sie zeigten nur bei der höheren Konzentration signifikant schlechtere Ergebnisse bei optisch-motorischen Tests. Sie schlussfolgerten aber, dass die beobachteten Testergebnisse nicht einsatzrelevant wären.

Wie und warum misst man CO2 in Räumen?

Wir alle wollen zu Hause, in der Schule und am Arbeitsplatz in gut belüfteten Räumen leben, lernen und arbeiten. Durch die Corona-Pandemie (Covid-19) kamen CO2-Sensoren vermehrt zum Einsatz, gibt doch die CO2-Konzentration einen guten Hinweis wie belastet die Luft mit Infektionserregern ist und wie hoch damit das Ansteckungsrisiko durch in der Raumluft schwebende Infektionserreger ist. In der Pandemie-Zeit kamen sogenannte CO2-Ampeln zum Einsatz, die durch Farbänderungen signalisieren, wann man einen Raum lüften sollte. Diese Ampeln kann man selbst bauen, was nicht selten auch im Rahmen von Unterrichtsprojekten geschah. CO2-Sensoren messen den Kohlendioxid-Gehalt der Umgebungsluft nach dem NDIR-Prinzip. Ein nicht-dispersiver Infrarot (NDIR)-Sensor ist ein kompaktes spektroskopisches Gerät, das aus einem Infrarot-Strahler, einer Probenkammer (Gasküvette), einem optischem Wellenlängenfilter und einem Infrarot-Detektor besteht. Die Konzentration des gesuchten Gases (in unserem Falle Kohlendioxid) wird über das Ausmaß der Absorption einer spezifischen Wellenlänge im infraroten Spektrum gemessen. Die optischen Filter haben die Aufgabe, aus dem Spektrum der Lichtquelle nur ein möglichst schmales Spektrum durchzulassen. Informationen dazu gibt es in Wikipedia oder anderenorts im Web.

Stand-alone-Geräte aus dem Handel

Die einfachste Art, um in Innenräumen die CO2-Konzentration zu messen, sind Geräte, die fertig im Handel erhältlich sind. Die Stiftung Warentest hat im Dezember 2021 mehrere Geräte hierzu getestet und gut bewertet:

CO2-Messgeräte mit Anzeige der Werte: Gute Geräte sind hier schon unter 100 Euro erhältlich: Hama Luftqualitätsgerät Safe, Technoline WL 1030 (nebenstehendes Bild) und TFA Dostmann AirCO2ntrol Mini. Das TFA Dostmann CO2 Messgerät AIRCONTROL UP wird derzeit auf Amazon auch unter 100 Euro verkauft.

CO2-Messgeräte mit Anzeige der Messwerte auf einer App: Airthings View Plus und Netatmo Smarter Raumluftsensor. Sie kosten zwischen etwas über 100 Euro und 300 Euro.

Ampeln ohne Anzeige der Messwerte: Caru Air, AddAid Aero Mio, Renz Air2Color und LuftLicht CO2-Ampel. Diese Geräte kosten um die 200 Euro.

Alle Angaben ohne Gewähr! Die aktuellen Preise muss man aber selbst überprüfen und sich vor dem Kauf selbst ein Bild von dem Gerät machen.

Im eigenen Einsatz hat sich das Gerät von Technoline bewährt; es zeigt auch Temperatur und Luftfeuchte der Raumluft an.

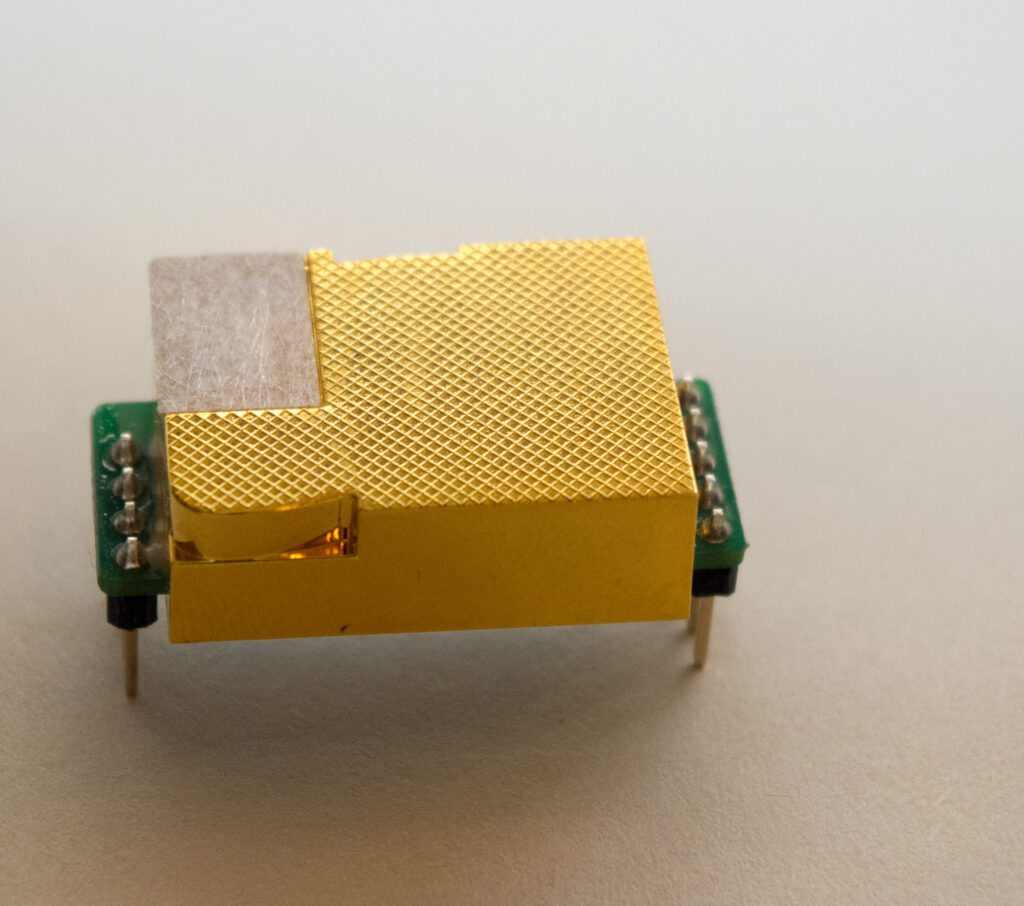

MH-Z19

Die chinesische Firma Winsen stellt die Sensoren der Familie MH-Z19 her. Ein Datenblatt wird auch geliefert. Der neuere Typ MH-Z19C ist schneller und genauer als das Vorgänger-Modell MH-Z19B. Unterschiede laut Fa. Winsen:

| MH-Z19C | MHZ-19B | |

| Zahl der Eintrittsfenster für Gas | 1 | 2 |

| Abtastrate (sampling rate) | 1 sec. | 5 sec. |

| Stromzufuhr (Volt) | 4,9 ~ 5,1 V | 4,5 ~ 5,5 V |

| Analog-Ausgang (analog output) | ja | nein |

| Vorwärmzeit (preheat time) | 2,5 min. | 1 min. |

| Selbstkalibrierung (auto-calibration) | 1 x / Tag bzw. 1 x / Woche | 1x / Tag |

| Messbereich (detection range) | 400 ~ 2.000 ppm 400 ~ 5.000 ppm | 400 ~ 2.000 ppm 400 ~ 5.000 ppm 400 ~ 10.000 ppm* *optional |

Neben der Version mit angelöteten Pins gibt es auch solche mit einem JST-Stecker. Die Angaben im Netz und auf den Datenblättern differieren zum Teil, wobei positiv hervorzuheben ist, dass die Firma Datenblätter im Netz zur Verfügung stellt: MH-Z19B und MH-Z19C. Es wird auch berichtet, dass es unterschiedliche Firmware-Versionen gäbe. Eine gute Übersicht zum MH-Z19B gibt es bei unsinnsbasis.de. Auch bei wolles-elektronikkiste.de gibt es viele wertvolle Informationen.

Die aktuellen Kosten der MH-Z19-Sensoren belaufen sich zwischen 20 und 30 Euro.

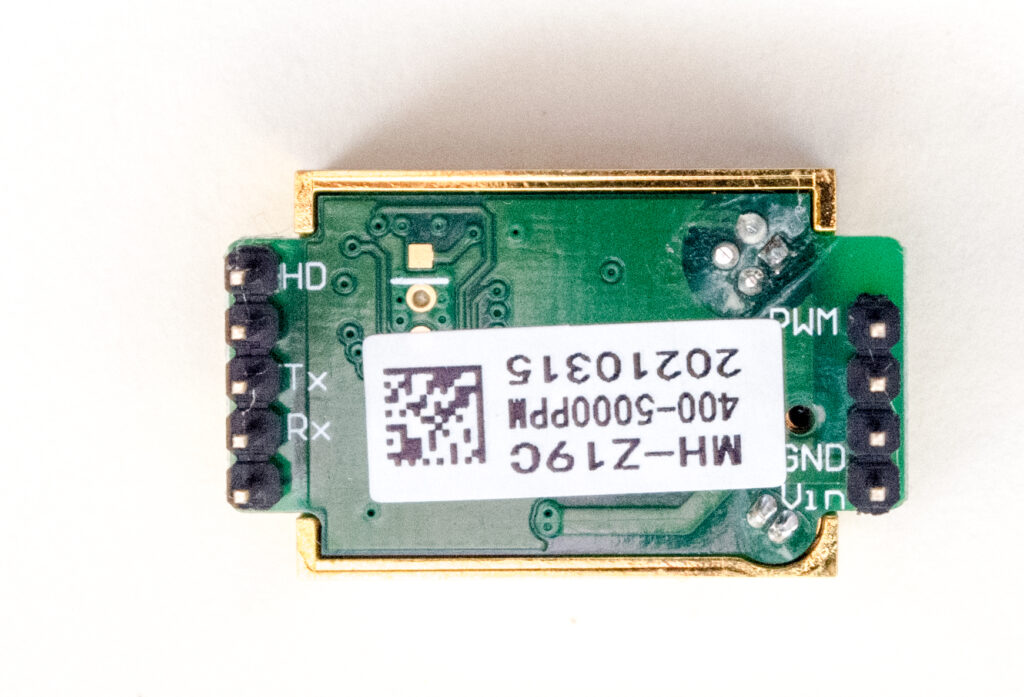

Bei der der Autokalibrierung muss man den Sensor mindestens 20 min. an der frischen Luft betreiben. Alle 24 h kalibriert sich der Sensor neu, der niedrigste in dieser Zeit gemessene CO2-Wert wird als Basiswert (= 400 ppm CO2) genommen. Eine manuelle Kalibrierung auf 400 ppm kann durchgeführt werden, indem der mit HD beschriftete Pin mindestens 7 sec. auf Masse (ground) gezogen wird. Die Daten können sowohl seriell (UART) ausgelesen werden (mit Rx und Tx beschriftete Pins) als auch mittels PWM (Pulswellen-Modulation) über dem mit entsprechend beschrifteten Pin. In der nebenstehenden Abbildung der Unterseite eines MH-Z19C erkennt man die Pin-Beschriftungen. Die Beschaltung der alternativ erhältlichen Version mit JST-Buchse ist im Datenblatt ersichtlich. Im Datenblatt wird auch erklärt, wie man mit der analogen Spannungsausgabe (V0) (lt. Datenblatt unbeschrifteter Pin unterhalb von Rx) die CO2-Konzentration berechnen kann. Die Ermittlung des CO2-Wertes nur mittels PWM soll problematisch sein. Auf unsinnbasis.de wird berichtet: “.…dass man anscheinend nur mit der Messung per PWM dauerhaft nicht auskommt – man muss (oder kann) den Sensor (auch) über die serielle Schnittstelle ansprechen, um Einfluss auf das Kalibrierungsverhalten zu nehmen.” Ein weiterer Nachweis beim PWM-Messverfahren ist, dass der Mikrocontroller während des Messvorganges blockiert wird.

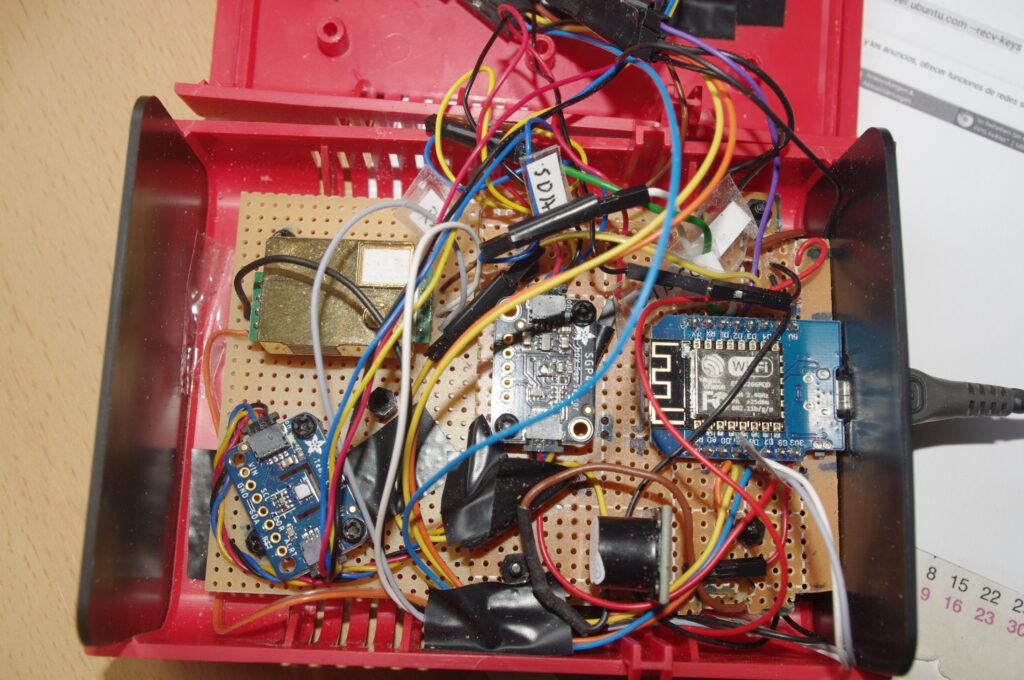

Bauanleitungen werden im Netz zur Verfügung gestellt, z. B. bei unsinnsbasis.de, Reichelt-Magazin und dieschwarzarbeiter.at. Es werden Mikrocontroller von Typ esp8266 und esp32 zur Verarbeitung der Messwerte verwendet. Über die Arduino-Bibliotheksverwaltung können verschiedene Bibliotheken installiert werden: MH-Z19 von Jonathan Dempsey oder MH-Z-CO2-Sensors von Tobias Schürg und Andreas Horn. Man kann die PWM-generierten Werte mittels der Funktion pulseIn() aus der Arduino-Standardbibliothek auslesen. Über die serielle Schnittstelle kann man die Werte auch mittels cmd-Befehl abrufen. Serielle Befehle und Antworten der MH‑Z CO2 Sensoren bestehen aus neun Bytes. Das Byte 0 ist grundsätzlich 0xFF, Byte 8 immer die Checksumme. In den eigenen Projekten wurde die MH-Z19-Library ohne Probleme verwendet. Beim Verbinden des MH-Z19-Sensors mit dem Mikrocontroller zum Kommunizieren mit der seriellen Schnittstelle muss unbedingt darauf geachtet werden, dass Tx und Rx über Kreuz verbunden werden, also Rx-Pin mit dem Tx-Pin und umgekehrt! Bei den Libraries aus dr Arduino-Bibliothek sind Programmbeispiele beigefügt, um die Basisfunktionen der MH-Z19-Sensoren zu testen. Hiermit kann man prüfen, ob alles korrekt verdrahtet ist. Man sich die Daten über mqtt, html-Seite über Webserver, json-File und natürlich über die serielle Ausgabe mittels serial.print()-Funktion anzeigen lassen. Die Werte kann man sich aber auch direkt auf dem Gerät anzeigen lassen, z. B. mittels farbiger LEDs im Sinne einer Ampel oder über ein Display mit Anzeige der gemessenen Werte. Der im MH-Z19-Sensor integrierte Temperatursensor gibt nur sehr ungenaue Werte, deshalb sollte man zusätzlich einen Sensor für Temperatur und Luftfeuchte einbauen. Es bieten sich hier Sensoren wie DHT22 (genauer als DHT11) und BME280 von Bosch (zusätzlich Messung des Luftdruckes) an. Dies muss dann im Programmcode integriert werden.

Nebenstehend ein Gerät mit eingelötete MH-Z19 und einem WEMOS D1 mini (esp8266); zusätzlich eingebaut sind ein Sensor SGP40 und ein SHT 31 (beide von Sensirion). Damit lassen sich kombiniert CO2, TVOC (total volatile organic compounds) sowie Lufttemperatur und ‑feuchte messen. Im Gehäusedeckel eingebaut ist eine RGB-LED und ein OLED-Display (angesteuert mittels I²C) zur Anzeige der Werte. Ein Druckschalter erlaubt die Kalibrierung mittels Schaltung des HD-Pins an Masse. des MH-Z19.

Bild des geschlossenen Gehäuses mit 1,3″ OLED-Display, Druckschalter (Kalibrierung) und RGB-LED (Ampel-Anzeige der Alarmbereiche). Das Gehäuse ist beim Händler Reichelt unter der Bezeichnung Eurobox SW erhältlich und besteht aus zwei Polystyrol-Halbschalen.

Tagesverläufe von CO2-Konzentrationen in einem Arbeitszimmer, gemessen mit einem MH-Z19. Man sieht einerseits die Konzentrationsabfälle von CO2 beim morgendlichen Lüften, anderseits aber auch die danach zu beobachtenden deutlichen CO2-Anstiege während des Aufenthaltes einer oder mehrerer Personen im danach ungelüfteten Raum.

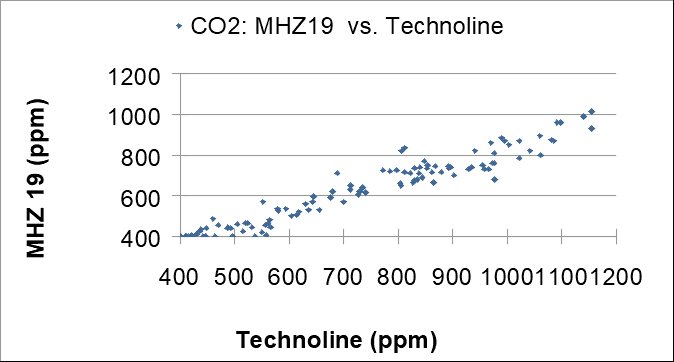

Das Streudiagramm zeigt die Messergebnisse für die CO2-Konzentrationen in der Raumluft ermittelt mit einem MH-Z19 und dem Stand-alone-Gerät von Technoline (WL 1030). Es zeigt sich eine starke positive lineare Beziehung der durch beide Geräte gemessenen Werte, wenngleich das Technoline-Gerät leicht höhere CO2-Werte misst.

SCD30

Der CO2-Sensor SCD30 der Schweizer Firma Sensirion arbeitet auch nach dem NDIR-Prinzip. Er verfügt über eine Infrarot (IR)-Quelle und zwei Strahlengänge (in der nebenstehenden Abbildung durch zwei rote Pfeile markiert) mit jeweils einem IR-Detektor (in der Abbildung als Det. 1 und Det. 2 bezeichnet). Nur ein Strahlengang wird vom Messgas durchströmt. Die Differenz der beiden Detektorsignale ist abhängig von der CO2-Konzentration im Messgas. Dank dieses Zweikanalprinzips kann der Sensor Langzeitdrifts automatisch zu kompensieren. Die Genauigkeit wird vom Hersteller mit +/- 30 ppm +3% vom Messwert im Datenblatt angegeben, die Lebensdauer mit mindestens 15 Jahren und die Ansprechzeit mit 20 sec. Der Messbereich wird mit 400 ~ 10.000ppm angegeben. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 3,3 — 5,5 V. Die vom Hersteller angegebene Genauigkeit wird nur bei regelmäßiger Kalibrierung erreicht. Ohne regelmäßige Kalibrierung gibt der Hersteller einen jährlichen Drift von 50 ppm, max. 80 ppm an. Eine einmalige vor Ort Kalibrierung ist auf jeden Fall zu empfehlen. Denn der Sensor ist zwar bereits ab Werk vorkalibriert, jedoch kann sich die Basislinie durch mechanische Einflüsse beim Transport verändern. Eine manuelle Einpunktkalibrierung kann mit Frischluft ( ~ 400 ppm) durchgeführt werden. Für die automatische Kalibrierung muss der Sensor 7mal mindestens einmal alle 18 Stunden frischer Luft exponiert werden. Insgesamt sind das also 5 Tage! Die genaue Anweisung:

- Using a separate secondary calibrated CO2 sensor to provide the value.

- Exposing the SCD-30 to a controlled environment with a known value.

- Exposing the SCD-30 to fresh outside air and using a value of 400 ppm.

Diese Bedingungen dürften im privaten Einsatz kaum einzuhalten sein. Informationen zur Kalibrierung gibt es von der Fa. Sensirion. Gute Hinweise zum Sensor gibt es auch vom Umwelt-Campus Birkenfeld in einem pdf. Auf der Website von Adafruit findet sich auch ein guter Hinweis zur forced re-calibration (FRC) des SCD30, der sich auf das Adafruit-Produkt mit dem SCD30 bezieht. Der Befehl in der Arduino-IDE: scd30.forceRecalibrationWithReference(400);

Die Autokalibrierung kann bei Arduino ein- und ausgeschaltet werden mit diesem Befehl: scd30.selfCalibrationEnable(); . Wobei True/true oder False/false als Argument übergeben werden müssen

Insgesamt ist in der eigenen Erfahrung der SCD30-Sensor umständlich in der praktischen Handhabung im privaten Bereich. Zudem ist er relativ teuer (aktuell knapp 30 Euro (aliexpress) bis knapp 70 Euro). Ein Sensor für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist auf der Platine integriert (im Bild mit gelbem Kreis umrandet). Der Sensor kann laut Datenblatt seriell (UART), mit I²C und Pulswellen-Modulation (PWM) ausgelesen werden. In der eigenen Praxis war das Auslesen mit I²C problemlos möglich. In der Arduino Bibliothek ist eine Library von Adafruit verfügbar (Adafruit SCD30). Bei Benutzung der Arduino-Bibliothek von Sparkfun für den SCD30 (Sparkfun SCD30 Arduino Library) führt beim gleichzeitigen Betrieb des SCD30 mit einem SGP40 von Sensirion (für die Bestimmung des VOC-Index) zu Exception (28)-Errors beim Kompilieren des Sketches, zumindest in der eigenen Erfahrung.

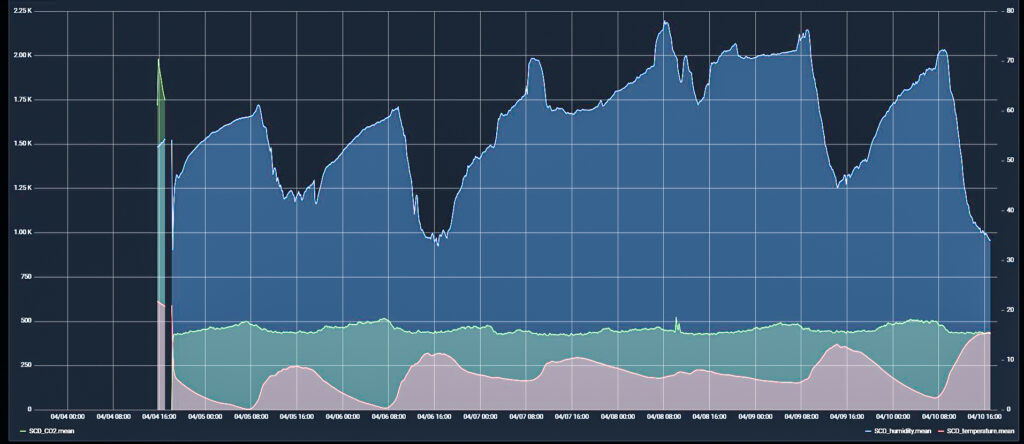

Bild vom (frustranen) Versuch der Autokalibrierung eines SCD30-Sensors. Obwohl der Sensor mehr als 5 Tage ununterbrochen frischer Luft (=400 ppm CO ausgesetzt war, ändert sich der angegebene CO2-Wert (grüne Messkurve) nicht auf den Wert von 400 ppm. Erst eine Forced Re-Calibration (siehe oben) an der frischen Luft auf 400 ppm CO2 brachte Abhilfe. Die rote Linie gibt die Temperatur, die blaue die Luftfeuchte im Diagramm (Grafana) wieder.

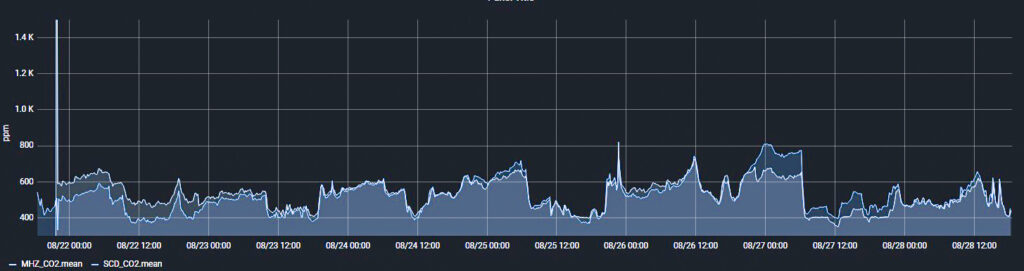

Im nebenstehenden Bild ist ein Vergleich der CO2-Messwerte eines SCD30-Sensors und eines MH-Z19 zu sehen. Die Messkurve des MH-Z19 ist in einem helleren Blau verglichen mit der des SCD30 dargestellt. Die beiden Kurven verlaufen fast identisch.