Feinstaub

Hausstaub stammt entweder aus der Außenluft oder aus Prozessen in der Wohnung. Je kleiner die Partikel sind, desto länger bleiben sie als Schwebestaub in der Innenraumluft. Gesundheitliche Bedeutung haben vor allem Teilchen, die kleiner als 10 µm sind; ein Mikrometer (µm) ist ein Tausendstel Millimeter. Partikel mit PM10 dringen bis in den oberen Bereich der Lunge vor. Partikel von 2,5 µm Durchmesser und kleiner gelangen beim Einatmen bis in die kleinen Bronchien (sog. Bronchioli) und die Lungenbläschen (sog. Alveoli). Sogenannter Ultrafeinstaub, z. B. aus Dieselruß, ist kleiner als 0,1 µm und kann über die Lungenbläschen hinweg in die Blutbahn gelangen. Partikel mit 2,5 µm (PM2.5) entstehen in der Regel bei Verbrennungsvorgängen in Motoren (Diesel, Direkteinspritzer), Kraftwerken, Heizungsanlagen und Industrieanlagen sowie bei der Verbrennung von Biomasse und Holz. Auch die Landwirtschaft trägt zur Feinstaubbelastung bei. Im Innenraum ablaufende Verbrennungsvorgänge (Kerzen, Öllampen, Heizen, Kochen, Tabakrauch) sind eine weitere Quelle im Bezug auf die Raumluft. Abrieb von Reifen, Straßenbelag und Bremsen sowie Aufwirbeln des Straßenstaubes sind Feinstaubquellen, die nicht direkt mit Verbrennungsvorgängen im Zusammenhang stehen. PM2.5‑Partikel enthalten zudem Substanzen wie Schwermetalle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Ruß. Epidemiologische Studien zeigen ein klareren Zusammenhang zwischen der Belastung mit PM2.5 als für PM10. Daraus schließt man, dass PM2.5 (bzw. PM2.5‑Komponenten) gesundheitlich deutlich schädlicher sind als PM 10. Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen der langfristigen Belastung mit PM2.5 und der Gesamtsterblichkeit (Mortalität) sowie Herz-Kreislauf-Schäden. Einen wahrscheinlich kausalen Zusammenhang sieht die EPA zwischen langfristiger PM2.5‑Belastung und Atemwegsschäden, Krebs und Schäden am Nervensystem. Das gesundheitliche Risiko durch Feinstaub steigt proportional zur Belastung d. h. die Zahl eingeatmeter Partikel an. Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen (Herzkrankheiten, Diabetes) sind vom Feinstaub speziell von ultrafeinen Partikeln besonders betroffen. Auch wenn die in der europäischen Union (EU) geltenden Grenzwerte (Jahresmittelwerte, s. Tabelle 3) nicht überschritten werden, ist Feinstaub trotzdem gefährlich; da es keine Schwellenwerte gibt, unterhalb derer eine gesundheitliche Gefährdung nicht mehr droht. Der 24 h‑Immissionswert für PM10 von 50 µg/m³ gilt als eingehalten, wenn ermittelte Tagesmittelkonzentration diesen an nicht mehr als 35 Tagen pro Jahr überschreiten. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Grenzwerte (s. Tabelle 3) sind deutlich niedriger als die der EU. In einer aktuellen Metaanalyse, von Wilker und Mitarbeitern publiziert im British Medical Journal im Jahre 2023, konnte gezeigt werden, dass pro 2 µg/m³-Anstieg der Konzentration von PM2.5 in der Luft das Risiko einer Demenz um 4% ansteigt. Eine alarmierende Studie, wenngleich hier damit der kausale Zusammenhang nicht direkt nachgewiesen wird. Dieselruß ist im Übrigen von der WHO als krebserregend eingestuft worden. Feinstaubpartikel könnten auch als Transportvehikel für Krankheitserreger (Viren, Bakterien) und Schimmelpilzsporen dienen und damit deren Übertagung über die Atemluft ermöglichen ähnlich den Aerosolen. Denkbar ist auch, dass eine durch Feinstaubpartikel vorgeschädigte Schleimhaut der Atemwege oder auch der Innenwand der Blutgefäße Infektionen weniger Widerstand entgegensetzen können. Eine US-amerikanische Studie (erschienen 2020) konnte zeigen, dass ein Anstieg von PM.,5 um 1µg/m³ die Sterblichkeitsrate von Covid-19 (Coronavirus SARS-CoV‑2) um 8% erhöht.

Tabelle 3. Leitlinien bzw. Grenzwerte für Feinstaub (Jahresmittelwerte)

| Feinstaubgröße | Leitlinie WHO | Grenzwert EU |

| PM2.5 | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ |

| PM10 | 15 µg/m² | 40 µg/m² |

Messung der Feinstaubbelastung im Privatbereich

In der Vergangenheit erfolgte die Messung der Feinstaubkonzentrationen überwiegend durch Abwiegen. Ein Filter wurde über einen definierten Zeitraum mit Luft durchströmt und danach gewogen. Man erhält hier nur einen Mittelwert für den Probenzeitraum ohne zeitliche Auflösung. Man entwickelt deshalb Verfahren zur kontinuierlichen Messung wie Schwingquarzmikrowaagen und Beta-Staubmeter. Bei den optischen Messmethoden wird die von den Partikeln hervorgerufene Streulichtintensität gemessen. Es gibt inzwischen kostengünstiger Feinstaubsensoren auf dem Fotometerprinzip. Sie kosten deutlich weniger als 50 €. Dies ermöglichte sogenannte Citizen-Science-Projekte. Das OK Lab in Stuttgart gibt eine Anleitung, um aus einem kostengünstigen Feinstaubsensormodul und einigen weiteren Komponenten für ca. 50 € ein komplettes Messgerät zu bauen. Bei diesem Projekt werden die Messdaten per WLAN an eine zentrale Datenbank gesendet. Die Daten der Sensoren werden auf einer online abrufbaren Karte (https://luftdaten.info/) dargestellt. So entstand ein dichtes Netzwerk an Sensoren, vor allem in städtischen Ballungszentren. Diese kostengünstigen Sensoren erfüllen zwar nicht die Qualitätskriterien wissenschaftlicher bzw. eignungsgeprüfter Messtechnik, ermöglichen aber private Projekte zur Luftqualitätsüberwachung bzw. ermöglichen eine großräumige orientierende Beurteilung der Luftqualität. Solche Sensoren können auch zur Steuerung von Luftreinigungsgeräten genutzt werden. Die Überwachung von Grenzwerten ist damit aber nicht mit der notwendigen Messgenauigkeit möglich. Zudem können die Messwerte durch Aerosole gestört werden, deshalb nimmt die Genauigkeit dieser Messmethodik bei hoher Luftfeuchtigkeit ab. Als Lichtquelle werden Laserdioden oder LEDs eingesetzt, das Streulicht wird mit Fotodioden gemessen. Die Messung mit einem scharf fokussierten Laser bietet gegenüber einer LED als Lichtquelle Vorteile; Größe und Anzahl der Partikel können damit genauer bestimmt werden. Was allen preisgünstigen Sensoren gemein ist, ist die Anfälligkeit für Luftfeuchtigkeit: Da den Sensoren eine „Trocknungsstrecke“ fehlt, verwirrt die aus feinsten Wassertröpfchen bestehende Luftfeuchtigkeit die Sensoren und diese liefern dann zu überhöhte Werte. Bei Nebel oder Luftfeuchtigkeit über ca. 80–95% sind die Messwerte daher nicht zuverlässig.

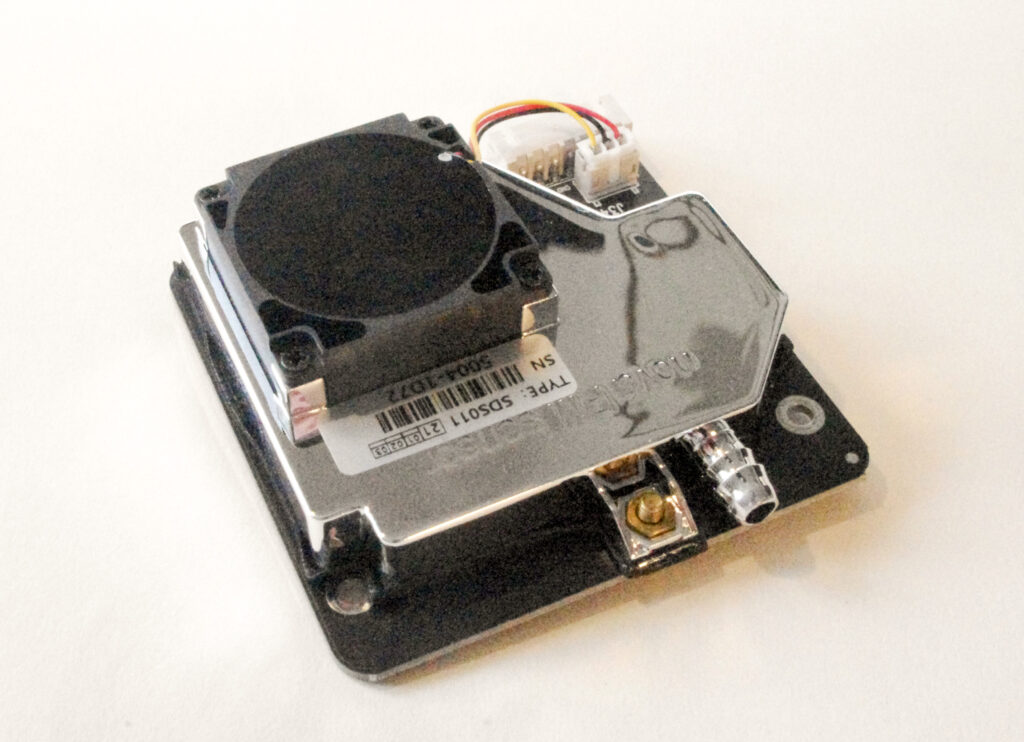

SDS011

Der vom OK Lab zur Verfügung gestellte Bauplan für eine Feinstaubsensor-Messstation verwendet das Nova SDS011 Feinstaub-Sensor-Modul. Dieses arbeitet mit Lasererkennung (Steulichtverfahren) und kann eine Partikelkonzentration zwischen 0,3 und 10 µm in der Luft messen. Er hat einen seriellen Digitalausgang und einen eingebautem Lüfter. Die Datenverarbeitung und WLAN-Anbindung erfolgt über einen esp8266-Mikrocontroller. Die vorbereitete Firmware wird auf den Mikrocontroller geflasht. Die Bauanleitung ist sehr detailliert und dürfte keine größeren Probleme bereiten. Die Daten der inzwischen weit verbreiteten einzelnen Messstationen sind auf einer Karte einsehbar.

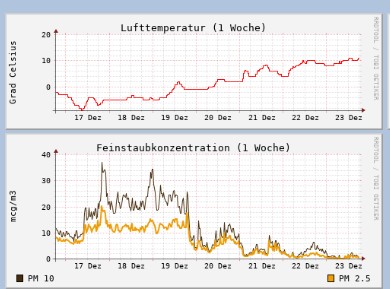

Das nebenstehende Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur (oben) und der Feinstaubkonzentration in der Luft (unten). Die Feinstaubkonzentartion mit der Partikelgröße 10 µm (PM) ist in der schwarz gefärbten Kurve, die der Partikelgröße PM 2,5 (2,5 µm) in der ockerfarbenen dargestellt. Besonders ausgeprägt war dies im dargestellten Dezember 2022, als der Gaspreis explodierte. Hauptquelle für diesen Anstieg der Feinstaubkonzentration in der Luft sind mit Holz befeuerte Öfen. “Kurzzeitige“ Anstiege für Feinstaub-Immissionen in den Wintermonaten sind laut gesetzlichen Vorgaben leider völlig legal, obwohl dies gesundheitlich enorm schädlich ist.

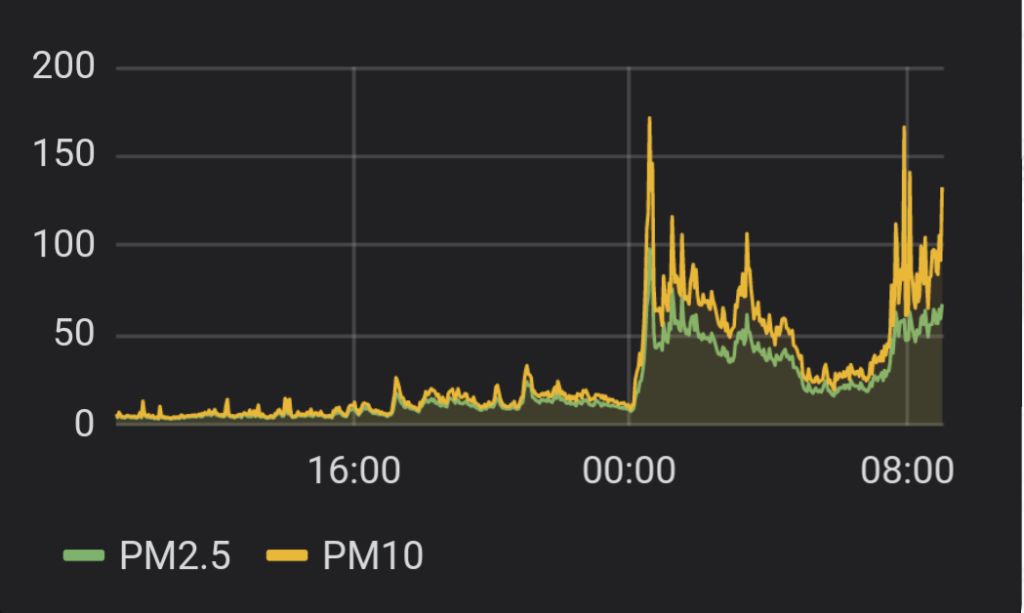

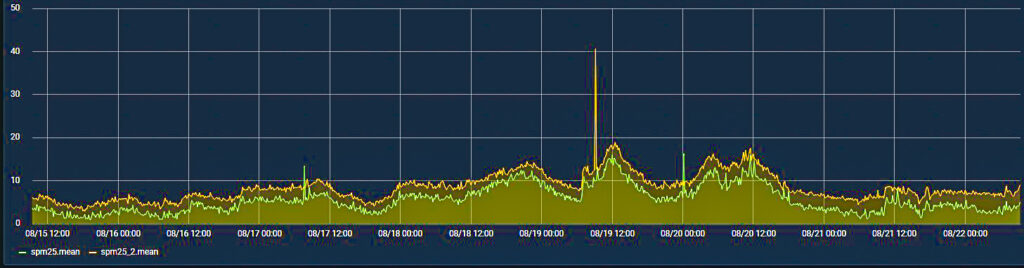

Im linken Diagramm sieht man die Aufzeichnung der Feinstaubkonzentrationen (PM 2,5 mit grüner Linie, PM 10 mit gelber Linie) von der Sylvesternacht 2019/2020. Der Feinstaub in der Luft nimmt ab Mitternacht durch die abbrannten Feuerwerkskörper immens zu und bleibt bis zum nächsten Tag deutlich erhöht. Auch diese exzessiven Feinstaubwerte und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken werden vom Gesetzgeber in Kauf genommen.

Vindriktning von IKEA (Cubic PM1006k)

Der erstaunlich preiswerte (aktuell knapp 13 Euro) Feinstaubsensor Vindriktning (deutsch Windrichtung) von IKEA zeigt die Feinstaubkonzentration (PM 2,5) mittels Farbwechsel der LED-Anzeige vor zu höheren Feinstaubkonzentration in der Zimmerluft an. Die Messung des Feinstaubs (PM 2,5) erfolgt mittels eines Cubic PM1006k (oder eines damit verwandten Sensors), der Partikelkonzentrationen (Größe zwischen 0,3 µm — 10 µm) in der Luft mit einer Infrarot-Leuchtdiode erfasst.

- Grün: 0–35 µm (gut bis niedrig)

- Gelb: 36 — 85 µm (mittel)

- Rot: 86 µm und mehr (sehr hoch)

Die Alarmschwellen erscheinen zu hoch eingestellt, empfiehlt doch die WHO eine Obergrenze von 5 µg/m³ für PM 2,5, die EU von 25.

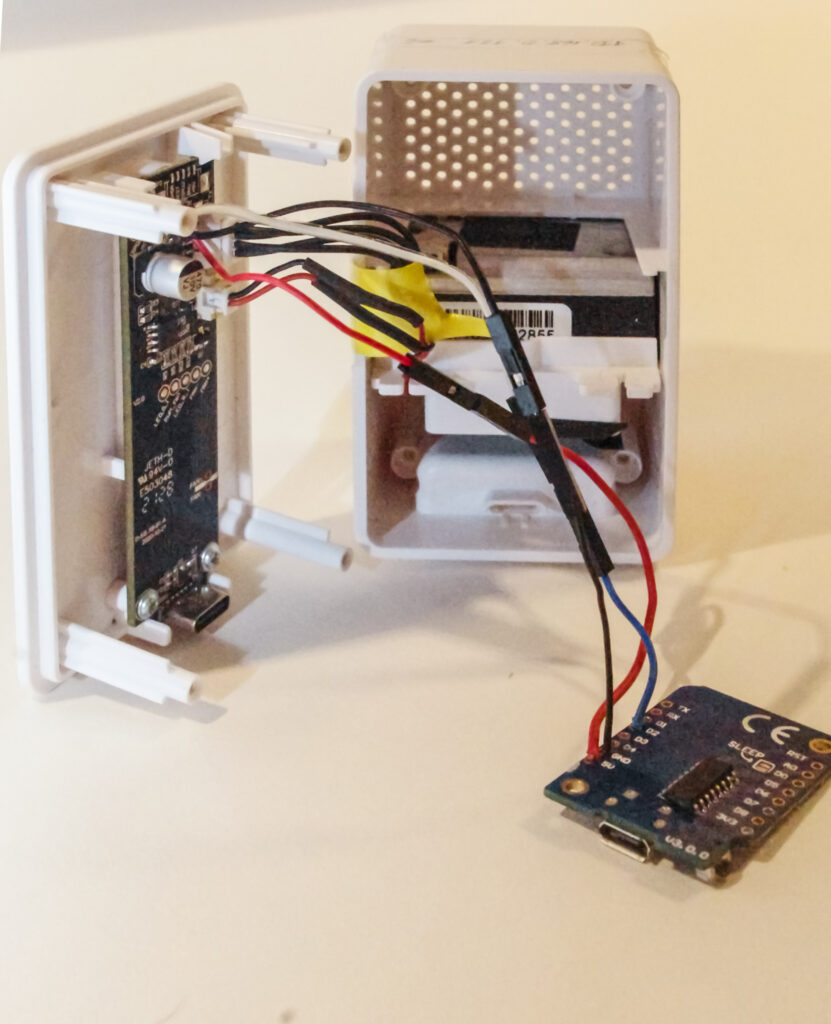

Man kann den Ikea Vindriktning leicht “hacken”. Mit ein wenig Löten und einem ESP8266 wird er WLAN- fähig. Das macht ihn zum echten IoT-Sensor und man kann die PM2.5‑Feinstaubkonzentration messen. Auf dem Main-Board findet man 5V, GND, TX- und RX-Anschlüsse (Lötpunkte). Man verbindet einen esp8266 mit 5V und GND vom Vindriktning und das TX-Signal (am REST-Pin) mit einem GPIO eines Mikrocontrollers. Funktioniert haben sowohl D2 (GPIO 13) als auch D7 (GPIO 4). Sollte man andere Sensoren mittels I²C anschließen wollen, sollte man D7 (GPIO 4) nehmen, da man dann D2 für die I²C-Datenleitung noch benötigt. Die GPIOs des ESP8266 sind nicht für 5V gedacht, aber wohl etwas tolerant. Berichte im Web sehen hier aber keine Probleme. Eine ausführliche Beschreibung zu dem Hack ist bei heise zu finden. Der Code hierzu ist auf Github zu finden, wobei die Darstellung hier mit AdafruitIO erfolgt. Der Autor Hypher hat ebenfalls auf Github ein Codebeispiel hinterlegt, die Darstellung der Kurven erfolgt hier mit mqtt. Im eigenen Projekt wurde wie auch sonst ein esp8266 WEMOS D1 mini verwendet, der in das Gehäuse des Vindriktning unterhalb des Lüfters passt. In manchen Web-Beiträgen wird das Vindriktning-Gehäuse mit weiteren Sensoren (CO2, TVOC, Temperatur und Luftfeuchte etc.) bestückt. Das behindert möglicherweise die Luftansaugung; zudem geraten die am esp8266 angelöteten Kupferlitzen unter mechanische Zugbelastung.

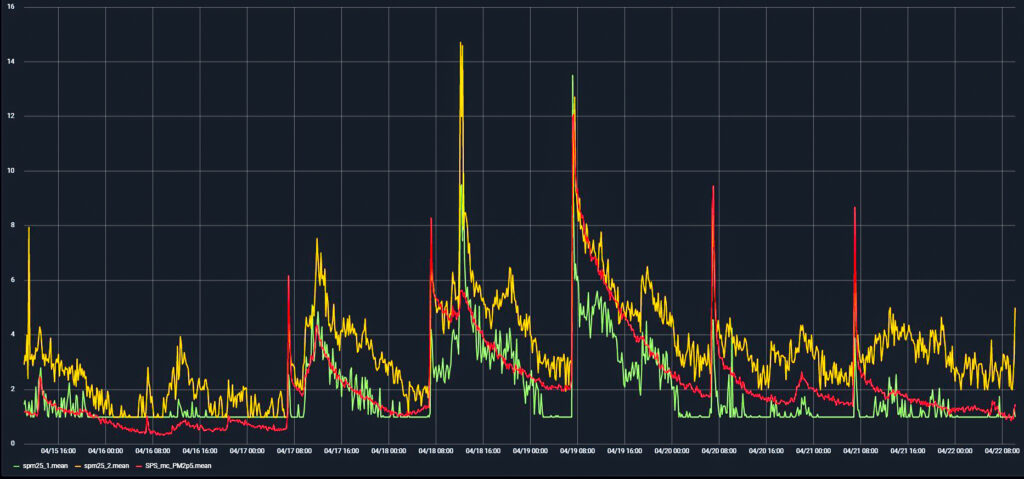

Man sollte keine zu strengen Ansprüche an die Genauigkeit des Sensors stellen. In Foren wurde bei Vergleichen berichtet, dass mit dem Vindriktning deutlich höhere Werte an Feinstaubkonzentration ermittelt wurden als mit dem SPS30 von Sensirion und dem schon erwähnten SDS011. Beide arbeiten mit Laserdioden. In der Abbildung auf der linken Seiten werden Messkurven von zwei Vindriktning-Feinstaubsensoren verglichen. Sie sind zwar nicht identisch, verlaufen doch relativ parallel. Die Kurven wurden mit Grafana, Influx DB und einem mqtt-Broker erstellt, die auf einem Raspberry Pi 4 installiert sind.

Im nebenstehenden Bild werden die Feinstaub (PM2.5)-Messkurven von zwei ‘gehackten’ IKEA-Feinstaubsensoren (Vindriktning) (gelbe und grüne Linie) mit der Messkurve eines Sensirion SPS30 (rote Linie) verglichen Man sieht, dass bis auf einige ‘Ausreißer’ der Ikea-Feinstaubsensoren die Kurven relativ parallel verlaufen. Die günstigen IKEA-Feinstaubsensoren geben die Feinstaubkonzentration offensichtlich relativ gut wieder. Die oben erwähnten Aussage in einem Forum kann also in der eigenen Erfahrung nicht bestätigt werden.

Bläst man eine entzündete Kerze neben dem Vindriktning aus, so steigt Rauch auf. Dabei steigt die Feinstaubkonzentration (PM2.5) relativ prompt an, wie die Abbildung links (visualisiert mit dem MQTT Explorer) demonstriert. Brennende Kerzen in einem geschlossenen Raum sind also relativ ungesund.

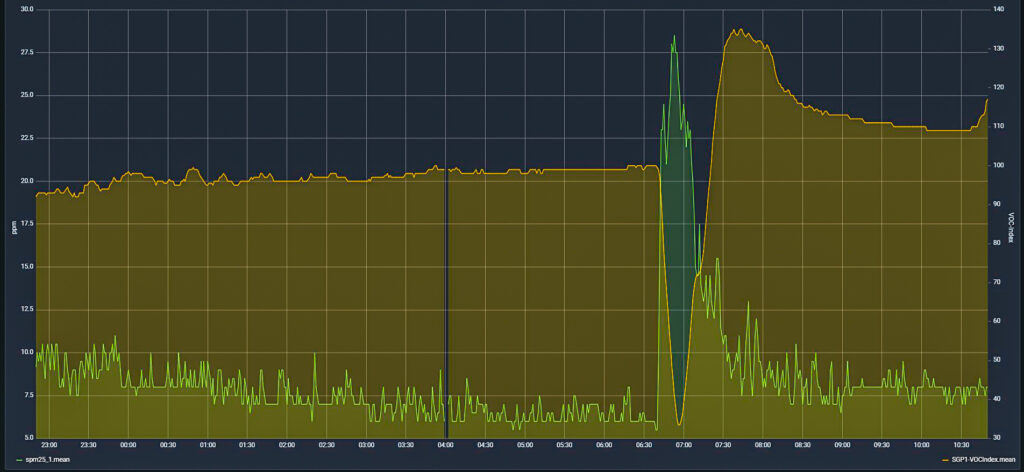

Die Feinstaubkonzentration in einem Raum steigt relativ rasch an, wenn man die Fenster öffnet und querlüftet. Der Staub im Zimmer wird dabei aufgewirbelt. Die Abbildung links zeigt den Verlauf der gemessenen TVOC (flüchtige organische Komponenten) in der Luft, gemessen mit einem SGP40 von Sensirion) und der Feinstaub-Konzentration (PM2.5, gemessen mit dem Vindriktning). Die TVOC-Konzentration (gelbe Kurve) als Maß für die Raumluftqualität sinkt rasch ab, und die Feinstaubkonzentration (grüne Linie) steigt gleichzeitig abrupt an.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Vindriktning von IKEA offensichtlich recht brauchbare (für den Privatgebrauch) Messergebnisse für den Feinstaub von der Partikelgröße PM2.5 liefert und dies für einen unschlagbar günstigen Preis. Für einen guten Überblick über die Feinstaub-Situation insbes. die Änderungdynamik in einem Zimmer ist er mehr als ausreichend.

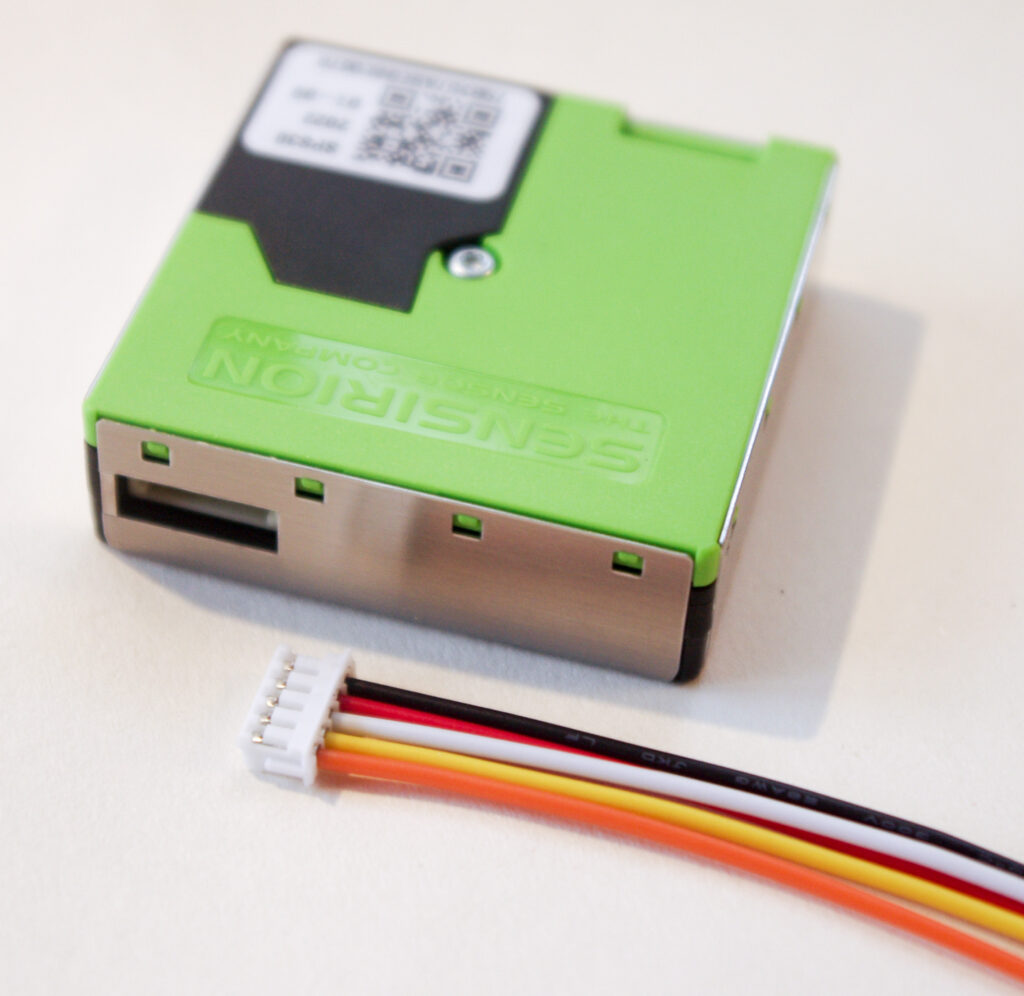

SPS30

Der zertifizierte SPS30 Feinstaubsensor von Sensirion basiert auf der Messung mittels Laserlichtstreuung. Zusätzlich benutzt er die Verschmutzungsresistenztechnologie von Sensirion. Seine Lebensdauer wird mit mehr als zehn Jahre angegeben. Er kann PM1.0, PM2.5, PM4 und PM10 messen. Die Signale können mittels I²C und UART ausgelesen werden. Die Messgenauigkeit wird mit ±10 % angegeben. Der Sensor nutzt als Anschluss eine 5 Pin Buchse des Typs JST (Japan Solderless Terminals) ZH-Serie mit einem Pin-to-Pin-Abstand von 1,5 mm. Auf Github wird eine Library für die Arduino-Familie zur Verfügung gestellt. Leider sind im Beispiel-Code die Messergebnisse nicht dokumentiert bzw. kommentiert. Mit ‘MC’ wird hier offensichtlich die size range von mass concentration und mit ‘NC’ die size range von number concentration ausgegeben. Der Sensor kann auch an einem Raspberry betrieben werden, Informationen dazu auf Github. Eigene Erfahrungen dazu habe ich nicht.

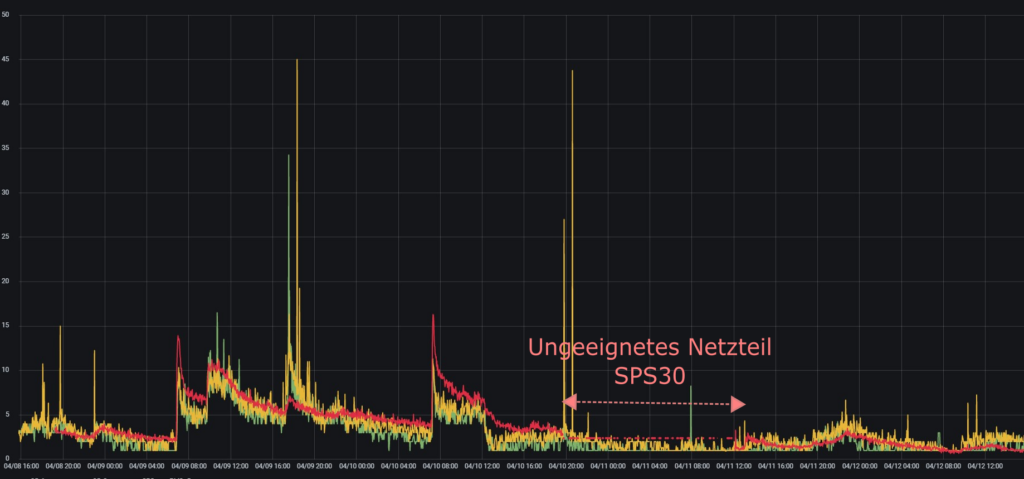

Linksstehend die Messkurven von zwei IKEA-Vindriktning-Feinstaubsensoren (gelbe und grüne Linie) und eines SPS30-Feinstaubsensors (rote Linie). Auffällig ist, dass der SPS30-Sensor Probleme mit nicht-optimierten Netzteilen hat (gekennzeichnet in der Grafik). In diesem Falle war es ein Mehrfach-Ladeteil für Elektronikgeräte (Ausgang 2,1 A). Bei Nutzung eines Netzteil für Raspberry Pi-Geräte gibt es dagegen in der eigenen Erfahrung keine Probleme.

Der SPS30_Sensor kann die Konzentration der Partikelgrößen PM1 bis PM 10 µm separat messen, also PM1.0, PM2.5, PM4.0 und PM10.0. In der Praxis zeigt sich aber, dass zumindest der Feinstaub im Innenraum in der Regel eine Größe ≤1 µm hat. Die Einzelkurven der verschiedenen Partikelgröße überlagern sich somit in der Kurvendarstellung (Grafana). Die höhere Auflösung der Messung bringt offensichtlich wenig. Beunruhigend ist aber dass der Feinstaub in der häuslichen Raumluft eine Größe ≤1 µm aufweist.